最近、「生成AI(じんせいエーアイ)」という言葉をよく耳にするようになりました。これは、文章や画像、音楽、動画などのコンテンツを、人間が指示を出すだけでAIが自動で作り出してくれる技術のことです。以前はSFの世界のように感じられていたこの技術が、今では実際に学校や仕事、日常生活のさまざまな場面で使われるようになってきました。

生成AIはこれからの社会を大きく変えていく可能性のある、注目すべき技術です。この記事では、その基本から活用例、そして将来の展望まで、高校生でもわかるようにやさしく解説していきます。

生成AIとは?

生成AIは、「人工知能(AI)」の一種で、人間のように考えたり学んだりしながら、新しいコンテンツを生み出すことができる技術です。たとえば、何もない状態から物語を作ったり、ユニークなイラストを描いたり、音楽を作曲したりすることができます。また、ビデオ編集やプログラミングコードの作成、キャッチコピーの考案など、多岐にわたるジャンルで活躍しています。まるで「創造する頭脳」を持ったAIとも言える存在です。

これまでのAIは、すでにある情報をもとに「これはAです、これはBです」と分類したり、「このあと何が起こるか」を予測したりするのが得意でした。たとえば、天気予報のように過去のデータから未来を予測するような用途が中心だったんですね。

しかし、生成AIは違います。ゼロから新しいものを生み出すことに特化しており、まるで白いキャンバスに絵を描くように、データに基づいた“オリジナル”のアウトプットを作り出すのが得意なのです。そのため、創造的な分野や、個性や独自性が求められるシーンで大きな力を発揮します。

さらに、生成AIは人間とやり取りしながら学習を続けていくことができるため、会話の相手になったり、アイデアを一緒に考えるパートナーのような存在にもなり得ます。これにより、単に「便利なツール」というだけでなく、人間の創造性を引き出し、広げる存在として注目されているのです。

生成AIのしくみ

生成AIは、「機械学習(きかいがくしゅう)」という方法を使って、膨大な情報からパターンやルールを学習することで機能します。これは、コンピューターに大量のデータを見せることで、その中にある共通点や特徴を自動で見つけ出せるようにする仕組みです。たとえば、たくさんの小説を読ませると、登場人物の会話の流れやストーリー展開の仕方、自然な文章の構造などを学習し、自分で新しい物語を書くことができるようになります。

このようにして得た知識をもとに、AIはまるで人間のように文章を作ったり、感情のこもった言い回しを使ったりすることが可能になるのです。また、料理のレシピ、ニュース記事、詩、学習教材など、さまざまな分野の文章を学ばせることで、状況に応じた内容を柔軟に作成することもできます。

さらに、「深層学習(しんそうがくしゅう)」という高度な方法では、人間の脳のしくみをまねた「ニューラルネットワーク」という構造が使われます。これは、多くの層(レイヤー)を通じてデータを細かく分析し、複雑な特徴や関連性を見つけ出すことができる仕組みです。そのおかげで、単純な学習だけではなく、文脈や背景を踏まえた応答や生成が可能となり、よりリアルで自然なコンテンツが作れるようになります。

実際に今、広く使われている技術には、自然な文章を作る「GPT(ジーピーティー)」や、現実の写真のような画像を生み出す「GAN(ガン)」があります。これらは、AIが「言葉」や「ビジュアル」を通じて人間と同じような表現力を持つための代表的な技術です。

また最近では、「マルチモーダルAI」と呼ばれる技術も登場しています。これは、文章だけでなく、画像、音声、動画といったさまざまな情報を同時に理解して処理し、それに基づいた出力を行うことができるAIのことです。たとえば、ある写真を見せて「これに合うキャッチコピーを考えて」といった指示を出すと、その場に合ったセリフや解説を返してくれるような機能が実現されています。

このように、生成AIの技術は日々進化しており、私たちの生活をより便利で創造的なものに変えていく力を持っています。

生成AIの活用例

生成AIは、私たちの生活や学び、仕事の中でさまざまな場面で使われています。日常のちょっとした作業から、専門的なクリエイティブ業務まで、活用の幅がどんどん広がっているのが特徴です。では、具体的にどんなシーンで活躍するのか見ていきましょう。

| ブログや記事の作成 | 短時間で読みやすい文章を作成できます。記事の構成案や見出しの提案、要約などにも活用されており、ライティング作業全体の効率化が可能です。 |

|---|---|

| デザインやイラストの制作 | アイデアを簡単な言葉で伝えるだけで、それに合ったイラストやデザインをAIが自動で描いてくれます。特にSNS投稿画像や広告バナーの作成に便利です。 |

| 音楽の作曲やナレーション | テーマや気分に合わせた音楽をAIが自動で作曲してくれます。また、AIによるナレーションは自然な発音やイントネーションが可能で、動画や教材への応用が広がっています。 |

| 動画の作成や編集 | 映像の構成案の提案、字幕やナレーションの自動生成、BGMの自動選定など、動画制作のあらゆる工程でAIがサポートしてくれます。 |

| プログラミングのサポート | コードの自動補完やエラーの修正、最適な書き方の提案などが可能です。初心者の学習支援から、プロの開発者の時短まで幅広く利用されています。 |

| 勉強のサポート | 英語の翻訳や文章の要約、小テストや練習問題の自動作成、説明の言い換えなど、学習内容の理解を深めるための多彩な機能がそろっています。 |

| 接客やカスタマーサポート | チャットボットとしてユーザーの質問に答えたり、対応履歴から個別対応を学習するなど、企業での活用も広がっています。 |

生成AIのメリット

生成AIを使うことで、さまざまなメリットがあります。それは単なる便利さだけでなく、創造的な活動の幅を広げることにもつながります。ここでは、代表的な利点を詳しく見ていきましょう。

アイデアを出す手助けになる

行き詰まったときにヒントをもらえるのはもちろん、まったく新しい視点や切り口を提供してくれることもあります。例えば、文章を書いている途中で続きに迷ったとき、AIに提案を求めることで新たなインスピレーションが生まれることがあります。

作業の時間を短縮できる

AIは人間よりも圧倒的に早いスピードで情報を処理し、出力することができます。そのため、何時間もかかっていた作業が数分で終わるようになることもあります。これは特にレポート作成や資料作りの場面で効果的です。

自分に合った提案をしてくれる

AIは過去の入力や指示から傾向を学び、個々のユーザーに最適な提案をしてくれます。たとえば、趣味や興味に基づいたコンテンツの生成、語彙や表現の好みに合わせた文章の作成などが可能です。

すぐに試作できる

一つのアイデアだけでなく、いくつかのパターンを一度に作成することができるため、比較検討しやすく、より質の高い成果物に仕上げることができます。これはデザインや企画の分野で特に役立ちます。

コストを抑えられる

外部のプロに依頼する必要がないため、制作費用を大幅に節約できます。さらに、修正や再作成にも即対応できるので、時間的コストも抑えられます。

反復作業を自動化できる

毎回同じような内容を手動で作成していた業務を、AIに任せることでミスを減らし、安定した品質を保てます。これは学校の宿題サポートや企業でのマニュアル作成などにも応用できます。

このように、生成AIは創造性を高めたり、作業のスピードと精度を上げたりする場面でとても心強い味方になります。日常生活や学習、仕事の中でAIをうまく取り入れることで、より効率的で自由な表現が可能となるのです。

注意すべきポイント

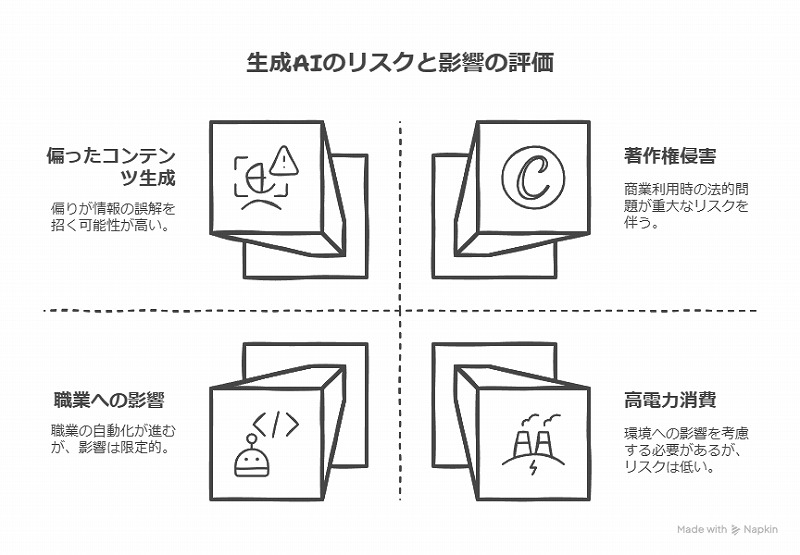

便利な生成AIにも、注意すべき点があります。AIは非常に優れたツールではありますが、その一方でさまざまなリスクや課題も持ち合わせており、慎重な取り扱いが求められます。

誤った情報を作ってしまうことがある

AIが生成した情報は一見正しく見えることが多いですが、事実と異なる内容が含まれることがあります。これにより、誤解を生んだり、重要な判断を誤ったりするリスクがあるため、内容の確認や裏取りが不可欠です。

著作権の問題が起きる可能性

AIが学習する際に使ったデータに、著作権で保護された作品が含まれている場合、その影響で生成されたコンテンツも著作権侵害とみなされる可能性があります。特に商用利用する際には、法的な問題に注意が必要です。

偏った内容が生まれることがある

AIは与えられたデータから学習するため、そのデータに偏りがあると、出力される情報にも偏見や差別的な表現が含まれてしまうことがあります。これは社会的な課題にもつながるため、公平性や倫理性を考慮した開発と利用が求められます。

仕事に影響が出る可能性

生成AIは一部の業務を自動化できるため、特定の職種では人間の仕事が減少したり、役割が変わる可能性があります。その一方で、新たなスキルや職種が生まれることもあるため、柔軟に対応していく力が必要です。

電力消費が大きい

大規模なAIモデルを学習・稼働させるには大量の計算資源が必要で、それに伴って多くの電力が使われます。これは二酸化炭素の排出やエネルギー資源の消費につながり、地球環境への影響という新たな問題も引き起こしています。

このようなリスクを減らすためには、私たち一人ひとりがAIのしくみや限界を理解し、情報をうのみにせず、適切な使い方を心がけることが重要です。また、社会全体でのルール作りや倫理の議論も進めていく必要があります。

生成AIのこれから

生成AIはこれからもどんどん進化していきます。技術の進歩は止まることなく続いており、研究者やエンジニアによって新しい可能性が日々探求されています。今注目されている進展は以下のとおりです。

さまざまな種類の情報を一度に扱えるAIの開発

テキストだけでなく、画像、音声、動画など、複数の種類のデータを同時に理解し処理できるAI(マルチモーダルAI)の開発が進んでいます。これにより、より自然な対話や多面的な表現が可能になっていくでしょう。

医療や法律など、専門分野に強いAIの登場:医師や弁護士のような専門家が行う複雑な判断をサポートするAIの開発が進んでおり、症状の予測や診断補助、契約書のチェックや法的助言など、プロフェッショナルな現場でも活用され始めています。

スマホなどでも軽く動作するAIの普及:これまでクラウド上でしか動かせなかった大規模なAIモデルが、今ではスマートフォンやタブレットなどでも使えるよう軽量化されてきています。これにより、誰でも手軽にAIの力を日常に取り入れることができるようになります。

AIの出す答えの理由を説明できる技術の発展

AIの判断結果が「なぜその答えになったのか」を説明できる「説明可能なAI(Explainable AI)」の研究も進んでいます。これにより、AIの出力をより安心して活用できるようになります。

著作権やプライバシーを守るルールの整備:AIが生成したコンテンツに関する著作権や、学習に使用されたデータに関するプライバシーの問題についても、国際的な議論が活発に行われています。AIの利用が広がるにつれて、ルールやガイドラインの整備が不可欠となるでしょう。

教育・福祉・農業分野などでの新たな展開

これまでAIがあまり使われてこなかった分野でも、生成AIが新しい可能性を開いています。個別学習支援やリハビリ支援、農作業の自動化や効率化など、実用化が加速していくでしょう。

これらの進化により、生成AIは単なる便利な道具から、社会全体を支える重要な存在へと変わっていくことが予想されます。そのため、私たち一人ひとりもその変化に目を向け、柔軟に対応していくことが大切なのです。

まとめ

生成AIは、これからの社会を支えるとても重要な技術です。情報の創造や処理を自動化できるという特性により、私たちの生活、学び、仕事の在り方を大きく変えていく可能性を秘めています。正しく使えば、勉強のサポート、業務の効率化、趣味の創作活動など、多岐にわたる場面で私たちを助けてくれる頼もしい存在です。

たとえば、学習では個別に合った説明を提供してくれたり、資料作成では最初の構成をサポートしてくれたりと、手間がかかっていた部分を短縮できます。さらに、創作の場面ではアイデア出しや初期の試作品の作成に使え、自分の発想を広げる手助けとなることもあります。

ただし、便利だからといって、なんでもAIに任せてしまえばよいというものではありません。AIが出す結果には、誤りや偏りが含まれている可能性もあるため、人間が責任を持って内容を判断することが欠かせません。また、どこまでAIを活用し、どこを人間の手で担うのかという「使い方のバランス」も重要なポイントです。

未来をつくる技術「生成AI」。この先の社会において、生成AIはさらに進化し、ますます身近な存在となっていくでしょう。だからこそ、今のうちから少しずつ理解を深め、AIと協力しながら生きていくための力を身につけておくことが大切です。そうすれば、将来どんな技術の波がやってきても、自信を持って向き合っていくことができるはずです。

広告

スポンサーリンク